(税理士事務所職員にあるあるな退職理由は?)

- 税理士事務所を辞める理由は?

- あるあるの退職理由ってどんなもの?

- 税理士業界で転職成功する人は何が違う?

税理士業界は労働条件が決して良いとはいえません。

従業員5名程度の個人事務所が全体の9割を占めている業界ですから、

一部の優良ホワイト事務所を除いて、

かなり厳しいお給料やワークライフバランスで働いている職員がほとんどですね。

なので、この業界で働くなら

「どういう事務所を勤務先に選ぶか?」

がとても大切になります。

この記事では、税理士事務所で働く人にあるあるな退職理由を紹介します。

これから税理士事務所への転職を検討している方や、

すでに税理士事務所で働いているけど、もう辞めたい…

と感じている方は参考にしてみてくださいね。

こちらの記事もおすすめ

税理士事務所の好条件求人がなかなか見つからない人は、

「求人を探す場所」を間違えている可能性が高いです。

税理士事務所の求人は、税理士業界専門の転職サイトで探しましょう。

ハロワで探す…とかはブラック一直線なので注意して下さいね。

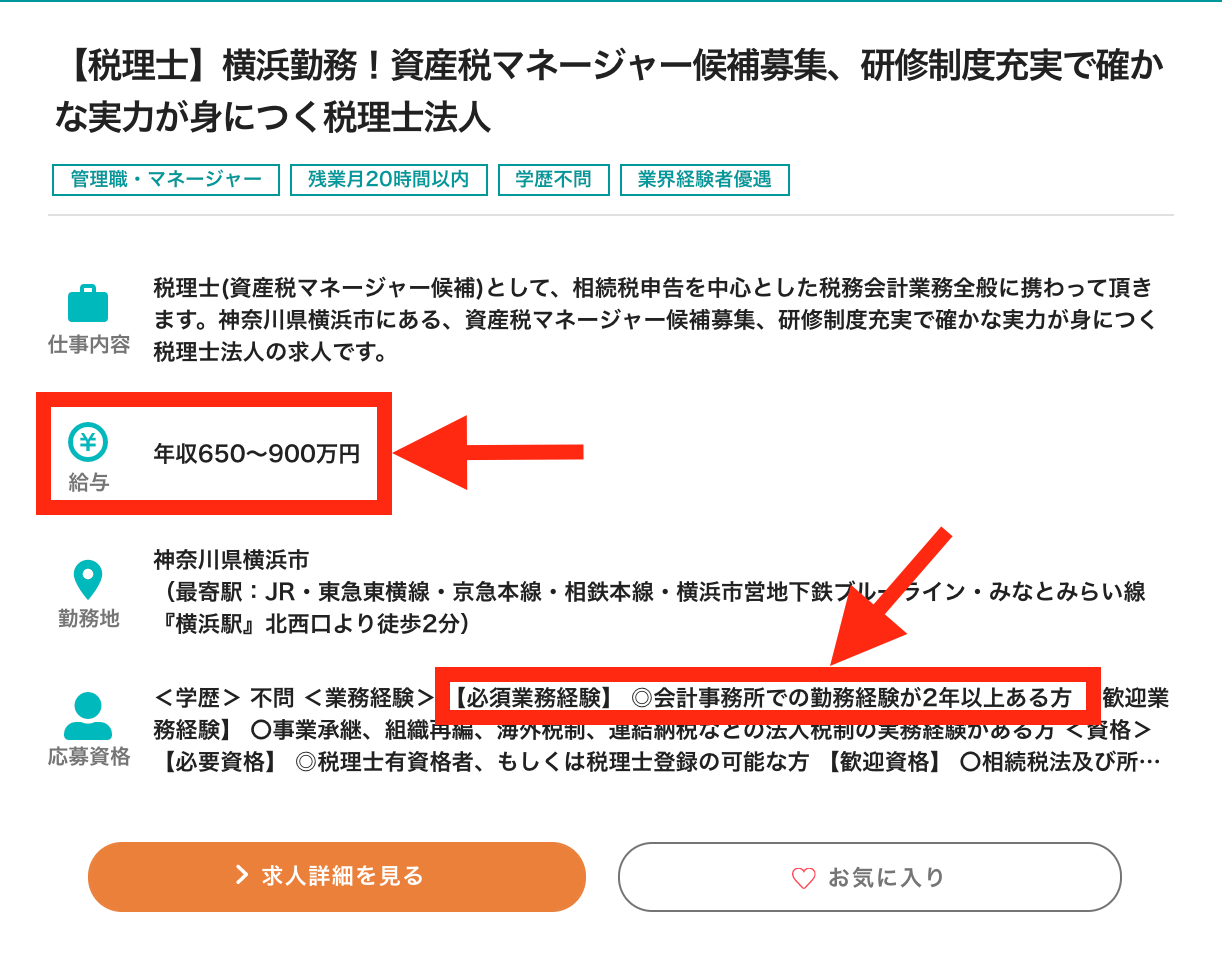

↓こちらは税理士事務所の求人が多数見つかる無料転職サイトです。

実際の年収も見られる無料サイトなので、

情報リサーチに使ってみて下さい。

※求人を見るには無料登録が必要です。

\ 好条件な税理士事務所の求人多数あり!/

この記事の目次

税理士事務所を辞める理由【退職理由あるある5個】

(税理士事務所の職員に多い退職理由ってどんなの?)

1. 所長税理士や先輩職員との人間関係がつらい

人数の少ない職場で人間関係がうまくいかないと毎日がつらいですよね。

税理士事務所は8割以上が個人事務所です(平成28年経済センサス活動調査より)。

そして税理士の平均年齢は60歳を超えています。

そうなると、職員は完全に丁稚奉公状態です。

偉そうに飛んでくるよく分からない指示、

プライベートにどんどん踏み込んでくるベテラン職員、

少人数なのでそれを愚痴る相手もいない。

そんな環境に耐えられる人は多くないので、職員はどんどん辞めていくことになります。

そんな中でも税理士事務所を辞めない人の特徴を見てみると

- 合格しないまま番頭的な立場になる

- 独立開業に興味がない

- その事務所での出世に興味がある

という、しがらみや人間関係が苦にならない方、

目の前の出世レースに強い興味がある人になりがちです。

(そしてさらにややこしい人間関係が出来上がっていくのです…)

>>【ブラック事務所に注意】税理士事務所に転職する人が気をつけるべきたった1つのこと

2. 給料・労働条件への不満

税理士事務所で働く税理士補助は給料が安いです。

↓ほとんどのケースで年収300万円前後からのスタートになるでしょう。

ちなみに私は、税理士事務所に未経験で転職した当初は、

手取り16万円で働いていました。

ボーナスは頑張りに応じて出ましたが、数万円出ればいい方でした。

勤続15年の先輩職員の方は年収400万円ほどでしたが、

これ以上は上がらないかなとおっしゃっていました。

この業界で高年収を狙うなら、業績がかなりよい事務所に転職するか、

早めに税理士資格をとって独立を狙うしかないと思います。

3. 労働量が多く激務すぎて不満

税理士事務所は9時出社、18時退社が基本です。

ですが土曜出勤がある事務所も多く、繁忙期は残業で自分の時間がなくなることもザラです。

5月は世間はゴールデンウィークですが、税理士事務所は繁忙期で休日どころではありません。

祝日が多い時期ほど土日に出勤するという、嬉しくないサイクルがありました。

大きい声では言えませんが、残業代が出るという話はあまり聞いたことがありません。

なので体感として、激務の割に給料がとても安いと感じてしまいます。

年末から確定申告にかけては超繁忙期ですが、

それ以外の時期も法人の決算が毎月あるので閑散期はないのが現状です。

>>【ブラック事務所に注意】税理士事務所に転職する人が気をつけるべきたった1つのこと

4. 税理士試験との両立ができない

税理士試験に合格するには、

3,000~4,000時間の勉強時間が必要だと言われています。

税理士補助をしている人の多くが、

将来税理士になることを目指して受験勉強をしているのですが、

残業あり土日出勤ありの環境で受験勉強を続けるのはかなりハードです。

実際、私も受験勉強に専念するために一度税理士事務所を退職しています。

予備校の授業のある日は残業をしなくていい事務所も多くありますが、

それだけでは勉強時間は確保できません。

所長税理士に気に入られて退職のチャンスを逃した人が試験に合格できず、

番頭のようにその事務所に居続けるという姿はベテラン職員の定番のパターンです。

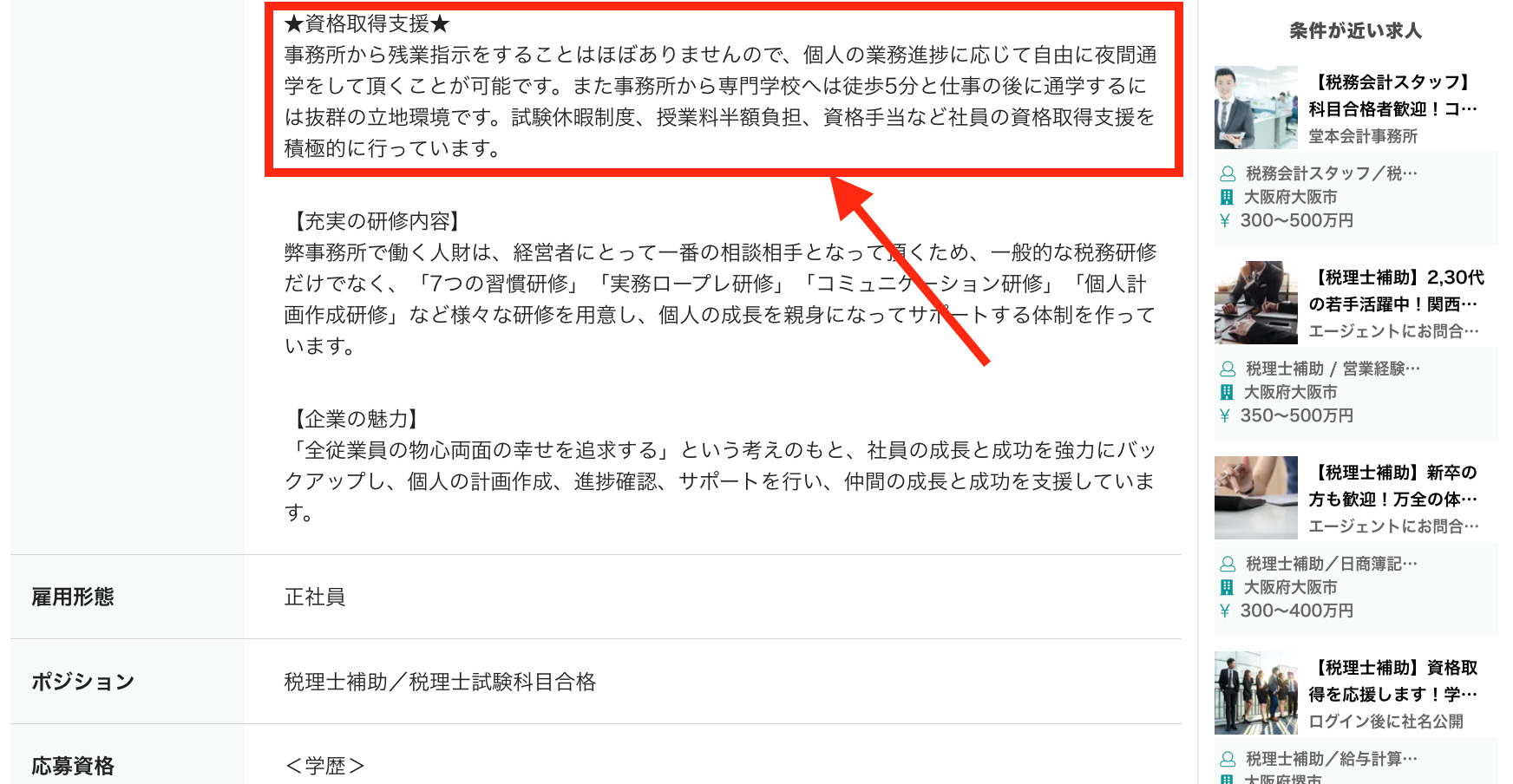

ただし、中にはこんな感じで

↓職員の試験勉強を応援している事務所もあります。

税理士事務所で働きながら税理士試験合格を目指すなら、

職員の受験勉強を応援する環境のある事務所

で働くことが必須条件になるでしょう。

5. どの税理士事務所も人手不足で転職が簡単

難しい人間関係で丁稚のように扱われ、給料も安く、激務が続く。

私が最初に就職した税理士事務所はそんな環境だったので、ひどい時は2か月に1人のペースで職員が辞めていきました。

そうなるとみんなが「私はいつやめようかな」という気持ちになってしまいます。

実際に実務経験者は転職でも優遇されるため、再就職は難しくありません。

そんな雰囲気の事務所が多いため、ステップアップなどとは関係なく人が辞めていき、

その穴をうめるために求人があるという負のループが続くことが少なくありません。

【ブラック事務所に注意】税理士事務所に転職する人が注意すべきたった1つのこと

(税理士志望者は「ブラック事務所」に要注意)

これから税理士事務所に転職する人は、

応募する求人をまちがえないように注意してください。

↓まったく同じ職歴や年齢でも、

- ブラックな職場で働く人たち

安い給料で誰からも感謝されず、しんどい働き方をしている人たち。

新人は「利益を生み出さないお荷物」みたいな扱いで放置され、ひたすらに搾取の対象として酷使され、遅かれ早かれ退職を余儀なくされキャリア(職歴書や履歴書)にも傷がついてしまう…。 - ホワイトな職場で働く人たち

最初から平均より高い給料が設定され、職場の仲間と協力しながらやりがいを持って働ける環境で、残業も少ないのでワークライフバランスを実現できる人たち。

↑この2種類の働き方をしている人がいるのが現実です。

職歴もスキルも年齢も同じなのに、なんでこんな差がついてしまうのか?ですが、

これはあなたがこれから働く会社が、

ちゃんともうかっている会社かどうか?

(ちゃんと利益を出せている会社か?)によって生まれる違いなんです。

利益の出ていない会社は常に人手不足で余裕がありません。

利益が出ていませんから当然お給料も安くなりますし、

みんなイライラと不満を持ちながら働くことになるので、

必然的に職場環境が劣悪になりがちなんです。

(これがブラック企業が生まれる仕組み)

どんなに優秀で、やる気のある人であったとしても、

入社する会社をまちがえるとブラックな働き方になってしまうということですね。

なので転職活動のやり方ってたいせつなんです。

- 「採用される可能性が高そうな求人なら、とりあえずどこでもいい」

- 「とりあえず希望職種や希望業界に入れるならどこでもいい…」

- 「入社時はお給料が安くても、がんばって結果を出せばアップしていくはず…」

↑みたいな感じではなく、

最初からしっかりとホワイト企業の求人だけにしぼりこんで応募することが大切になります。

ここだけはきちんとやっておかないと、

入社後になってからものすごく後悔することになってしまいますよ。

会社って、入社後にはお給料や残業時間の交渉とかしてくれませんからね。

こちらの希望を伝えられるのって、基本的に入社前だけです。

これ、実は私もやってしまったミスなんですが、

当時無職ニートだった私は、

「とりあえず採用してもらえるなら、どこでもいいや…」

↑みたいな感じで適当に転職活動していました。

(ハローワークやリクナビの「おすすめ求人」みたいなやつに、

内容も見ずにかたっぱしから応募してました)

今から考えたらアホだったなあ…という感じなんですが、

これやってしまうと、本当に地獄を見ることになります。

一度入った会社って、そう簡単には辞められないんです。

いろいろ理由をつけて退職日って引き延ばされますし、

たとえ正式に退職願いを出しても、

そこから1ヶ月間は働き続けないといけないのが法律のルールです。

入社後に「思ってたのと違うんだけど…」って思っても、

少なくとも数ヶ月〜数年間はがまんすることになってしまいます。

どうせ辞めることを決めているどうでもいい会社のために、

自分の人生の貴重な時間をささげるとか最悪ですよね…。

でも、もう嫌だから明日でいきなり仕事辞める!とかやってしまうと、

職歴書(履歴書)が汚れることになるので、これもできません。

私もまちがえてブラック企業の求人に応募してしまい、

最悪な労働環境の職場に入ってしまったことがあります。

結局、その後に別の職場に転職したんですが、

今から思うと、本当に人生で無駄な時間でした…。

(最初からホワイト企業にしぼって転職活動すればよかった)

特に、未経験で新しい仕事を始める人は注意して下さい。

ブラックな職場って「新人は使い捨て」みたいな感じなので、

徹底的に搾取されてしまう可能性があります。

せっかく転職するなら、

ワークライフバランスが良くお給料も平均より高い職場で働きましょう。

これから転職活動を始める人は、ここだけは絶対にこだわってください。

くりかえしになりますが、

ブラックな職場にまちがえて入ってしまうと、

あなたの貴重な人生の時間をドブに捨てることになりますよ。

本当に本当に後悔することになりますから、くれぐれも注意して下さいね。

「税理士業界専門の転職サイト」で求人を探すのがコツ

(ホワイト求人だけにしぼりこんで応募しましょう)

年収高めで、しかも働きやすいホワイト職場で働きたい人は、

特定の業種業界の求人に強い転職サイトを使って求人を探すようにして下さい。

転職サイトってものすごくたくさん種類がありますが、

それぞれ得意分野が違うので注意しておきましょう。

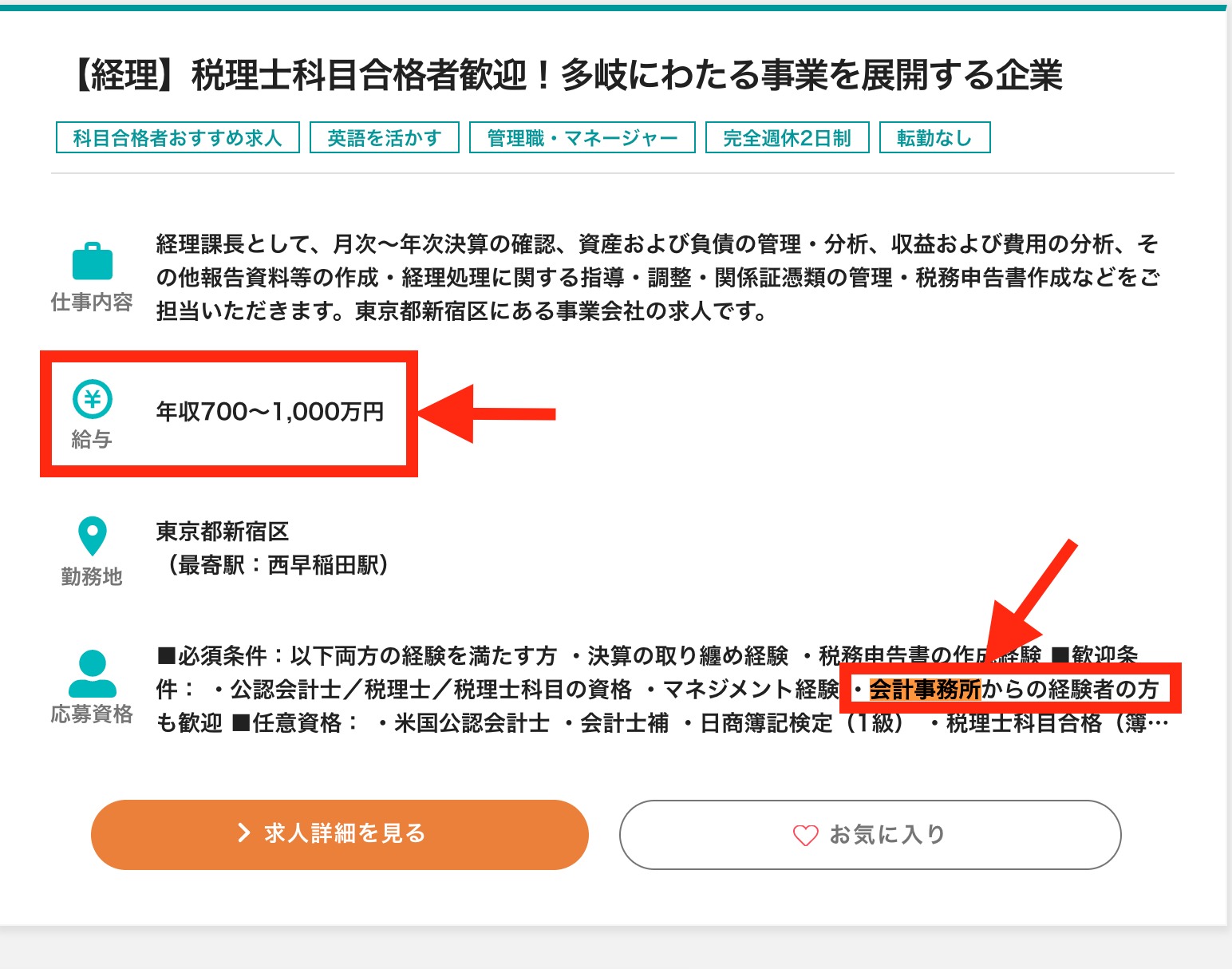

実際に求人リサーチしてみました。

この記事を書いている現在ですが、

↓例えば以下のような求人が登録されています。

(なお、無料アカウント登録だけで使えるサイトなので、お金がかかるようなことはいっさいありません)

転職活動ってどこで求人を探すか?によって、

結果がかなり変わってくるので、くれぐれも注意して下さい。

こちらの求人サイトでは、

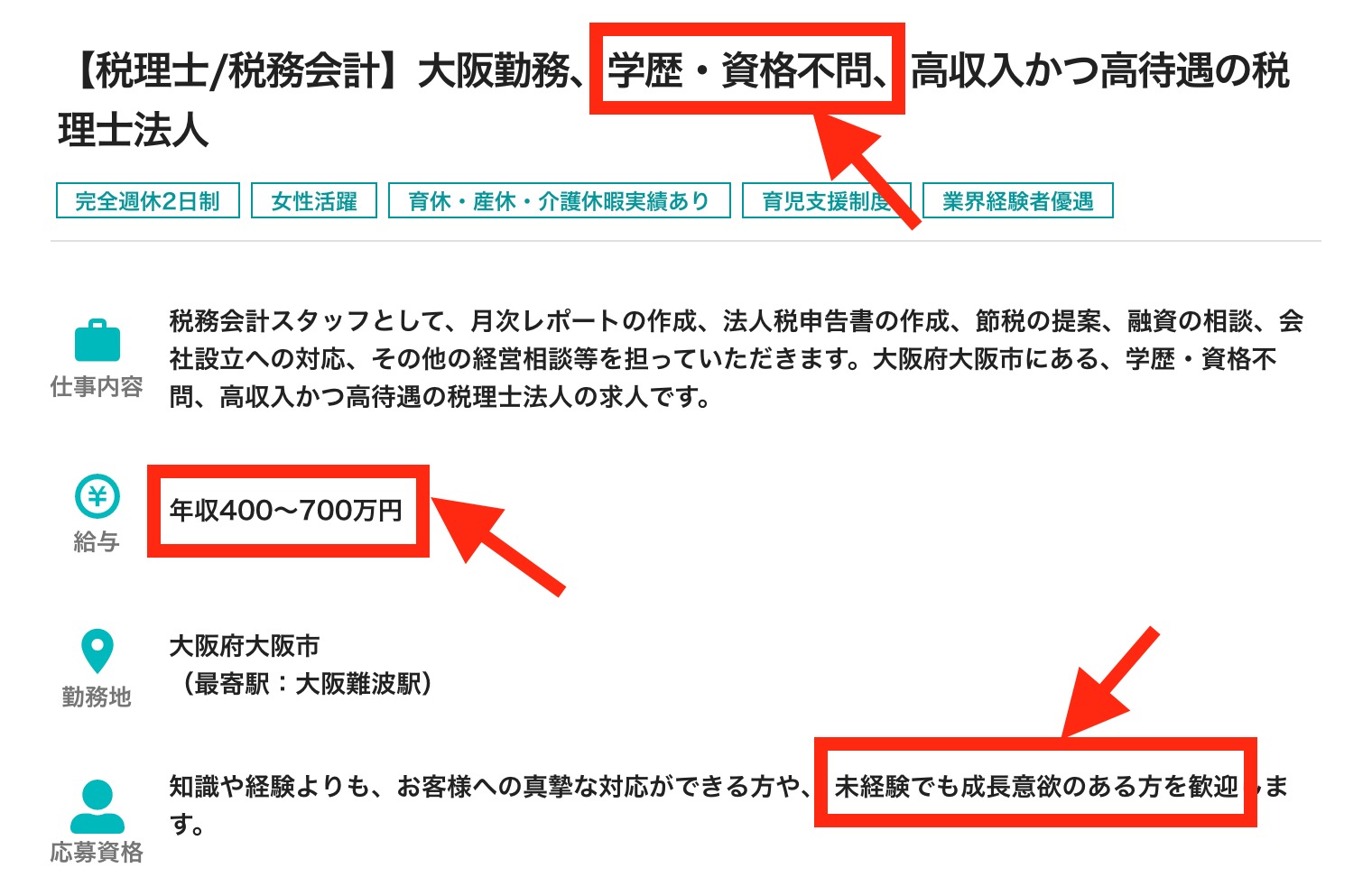

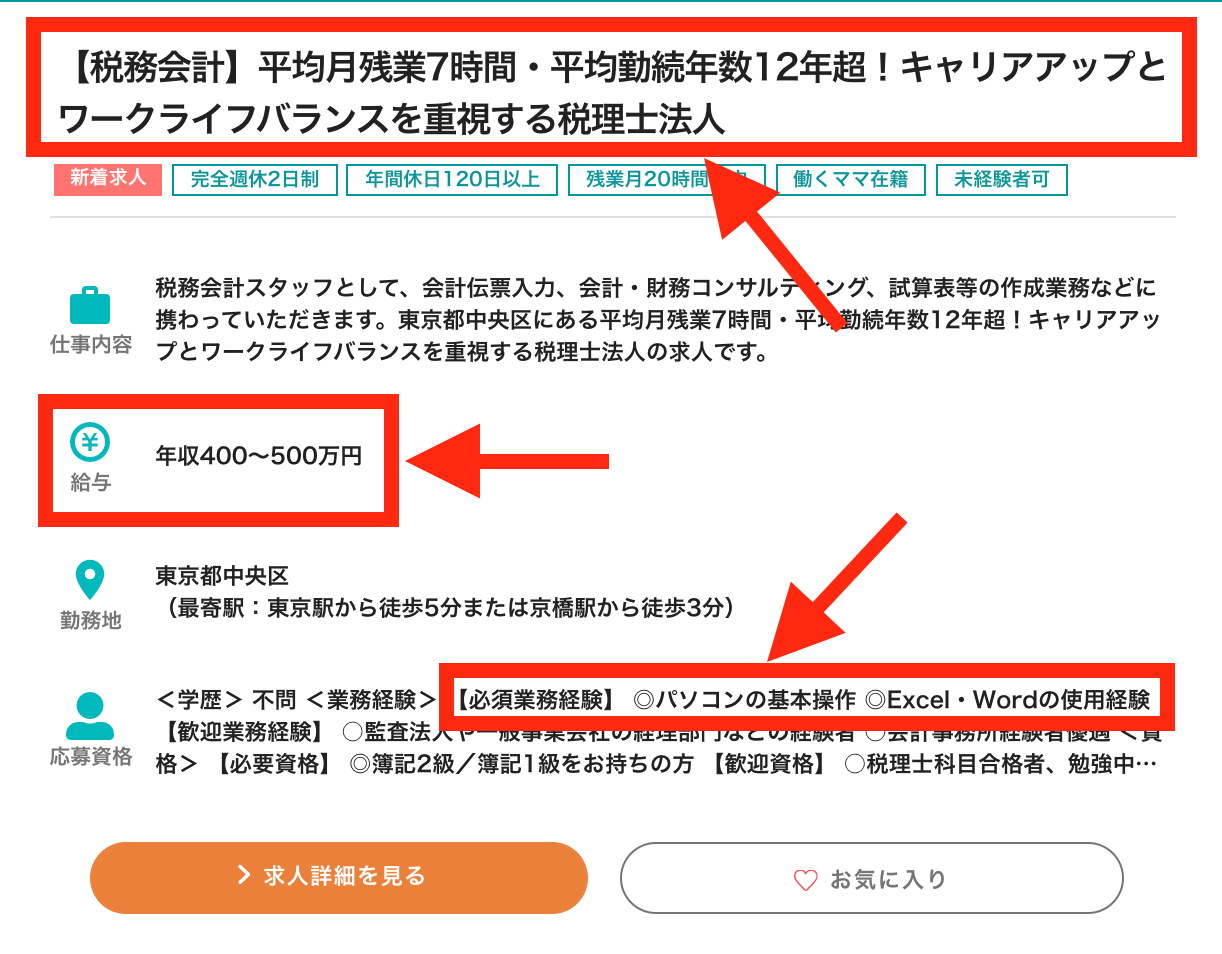

↓他にも以下のような求人を見つけることができましたよ。

- 未経験資格なしで年収400万円スタートの求人

- 税理士試験と両立できるワークライフバランス求人

- 経験2年以上なら年収600万円スタートの求人

- 税理士事務所から経理への転職歓迎の求人

- 資産税業務の経験が積める特化型事務所

- BIG4を含む大手税理士法人の求人

\ ホワイト求人多数あり!/

今すぐは転職活動できない人もやっておくべきこと

(今すぐ転職活動できない人も、転職サイトへの無料登録だけは早めにやっておきましょう)

いろいろ事情があって、今すぐは転職活動を始められない…という人も、

転職サイトの無料アカウントは精神的に余裕のあるうちに作っておきましょう。

日々の疲労やストレスが限界になると、

転職サイトに登録するという作業すらやる気がなくなるものです。

疲れて仕事から帰ってきたら、

転職サイト見るのすらめんどくさい…ってなるのが自然ですからね。

転職サイトで無料アカウントを作り、

希望年収や志望職種などを入力しておくと、

自分にマッチする求人が出るたびに自動通知してもらえて便利です。

(優良求人が出てきた時に見落としがなくなります)

良さげな求人が見つかったら、ブックマーク保存して情報としてストックしておきましょう。

普段から転職サイトから送られてくる求人情報をこまめにチェックするくせをつけておくと、

この業界の年収や福利厚生の相場が自然にわかってきます。

(「ここはちょっとやばいかも…」みたいにブラック求人を自然に見分けられるようになります)

あと、普段からいろんな選択肢を見ておくと、

今の環境がどうしてもしんどくなったら転職もあると気づけるのも重要ですね。

いい意味での「逃げ道」を余裕のあるうちに確保しておくのが大事ですよ。

転職サイトっていろんなところがありますが、

絶対にブラックな職場に入りたくない人は、

ホワイト求人に強い転職サイトで求人を探すようにしてください。

特に未経験で転職する人は要注意です。

求人を探す場所をまちがえてしまうと、

地獄のような環境のブラック職場で搾取されることになります。

私も経験ありますが、まじで寿命がちぢまりますからね…。

今すぐは転職活動を始められない人も、

まずは情報リサーチから始めましょう。

↓下記の転職サイトは誰でも無料で使うことができますよ。

(無料アカウント登録で実際の年収もみられます)

\ ホワイト求人多数あり!/